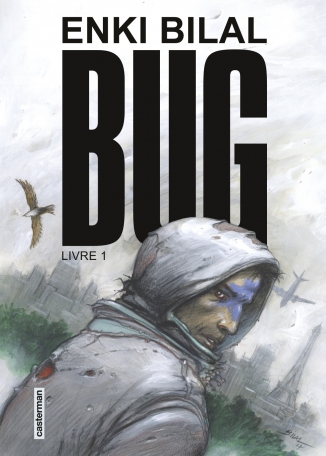

Dans la BD contemporaine, Enki Bilal est parmi les premiers à avoir fait de ce genre autrefois mal vu, un art de la narration autant que du dessin. Son dernier album "Bug" nous emporte dans un bug informatique généralisé. Actuel, effrayant et passionnant.

Après avoir traité de sujets politiques, géopolitiques (Les Phalanges de l’Ordre Noir, Partie de chasse, avec Pierre Christin), de destins dictatoriaux et de rêves d’immortalité (La trilogie Nikopol), de cauchemars obscurantistes prémonitoires (Le cycle du Monstre), de planète recadrant les humains (La trilogie du Coup de Sang), Enki Bilal nous prive de notre addiction digitale en nous plongeant, non sans une certaine dérision, dans un monde de désarroi et d’enjeux multipolaires. Le tout dans un graphisme toujours très léché et interpellant. En un clin d’œil, le trait Bilal s'impose. On retrouve aussi le Bilal - sociologue - qui nous plonge dans une ambiance où l'on aurait perdu l'usage du numérique. En quelques bulles on se rend compte que sa dystopie, loin d'être rocambolesque, est totalement possible. Comme dans la série Mr Robot d'ailleurs. Rencontre avec un auteur de BD qui - depuis ses débuts - sait parler autant à notre intellect qu'à nos émotions.

Après avoir traité de sujets politiques, géopolitiques (Les Phalanges de l’Ordre Noir, Partie de chasse, avec Pierre Christin), de destins dictatoriaux et de rêves d’immortalité (La trilogie Nikopol), de cauchemars obscurantistes prémonitoires (Le cycle du Monstre), de planète recadrant les humains (La trilogie du Coup de Sang), Enki Bilal nous prive de notre addiction digitale en nous plongeant, non sans une certaine dérision, dans un monde de désarroi et d’enjeux multipolaires. Le tout dans un graphisme toujours très léché et interpellant. En un clin d’œil, le trait Bilal s'impose. On retrouve aussi le Bilal - sociologue - qui nous plonge dans une ambiance où l'on aurait perdu l'usage du numérique. En quelques bulles on se rend compte que sa dystopie, loin d'être rocambolesque, est totalement possible. Comme dans la série Mr Robot d'ailleurs. Rencontre avec un auteur de BD qui - depuis ses débuts - sait parler autant à notre intellect qu'à nos émotions.

Dans cette nouvelle série, vous imaginez un immense Bug numérique qui met la planète sans dessus dessous. Pourquoi ce choix ?

Enki Bilal : J'essaye toujours de me plonger dans les zones grises. J'ai ausculté les idéologies, l'obscurantisme religieux ou les enjeux géopolitiques, il était normal - pour l'auteur que je suis - de titiller les zones grises de la civilisation du numérique. Je tente toujours de me projeter dans ce qu'il y a devant nous. Or, à l'heure actuelle, ce qui nous attend, c'est Elon Musk (PDG de Tesla, NDLR) qui nous promet des voyages sur Mars, et une partie des gens qui imagine une société transhumaniste. Le dénominateur commun de tout cela est le monde dématérialisé. Dans cet univers, le Bug est source de dramaturgie.

Justement, vous choisissez un bug qui ne vient pas d'une erreur humaine. Pourquoi ?

J'ai vite compris qu’il fallait que j’évite de donner une explication réaliste. Cette panne n’est pas le fait d’une faillite humaine. C’est une façon de me libérer d’explications à donner. Je pense que cela renforce la notion de fable. Le thème est tellement gigantesque, énorme, que je ne pourrais pas le traiter en un seul album, ou si je le fais, ce serait gâcher le sujet. Je n’ai pas écrit la suite, je ne sais pas s’il y aura vingt volumes ou deux. Je sais comment ça se finit – l’explication va prendre cinq pages à la fin –, mais je vais suivre mon instinct. Et je veux que les lecteurs vivent un an pour avoir la suite. Ce sujet mérite de la frustration. L'irréalité donne de la puissance à la fable. L'interrogation se fait à la mémoire.

Vous avez lu 25% de cet article...

Pour découvrir la suite, c'est très simple :